『7日間ブックカバーチャレンジ』番外編268日目

2021年1月31日日曜日

三崎 亜記 となり町戦争 (集英社文庫)

『7日間ブックカバーチャレンジ』番外編268日目

2021年1月30日土曜日

上杉 隆 ジャーナリズム崩壊 (幻冬舎新書)

2021年1月29日金曜日

吉野 源三郎 君たちはどう生きるか (岩波文庫)

2021年1月28日木曜日

森 達也 A3 (集英社文庫)

2021年1月27日水曜日

佐藤 優 調べる技術 書く技術 誰でも本物の教養が身につく知的アウトプットの極意 (SB新書) (日本語) 新書 – 2019/4/6 (著

2021年1月26日火曜日

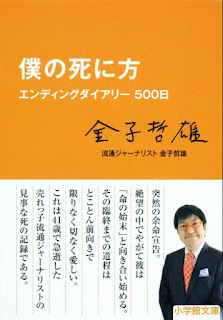

金子 哲雄 僕の死に方 エンディングダイアリー500日 (小学館文庫)

『7日間ブックカバーチャレンジ』番外編263日目

日経新聞の電子版によりますと、新型コロナウイルスによる世界での死者数が高水準で推移しているそうです。1日あたりの死者数は、24日に1万4082人と過去最多となったとの事。その内訳では米国が圧倒的に多く、累計死者数でも世界で最も多く、41万人を超えているそうです。日本の状況と同じく、年末年始の移動や集まり、感染力が高い変異種の影響で感染者数が増加し、1月後半に入って亡くなる人が増えているそうなので、日本が特別失策により感染者数が増えているなんてことはありません。しかし、これだけコロナが蔓延して、死者数も多いのに順調な米国経済ってどうなっているのでしょうかね?まあ、これだけ死んでいるんですから医療崩壊はしているのでしょう。

さて、今日お勧めする本は、平成24年10月に急逝した流通ジャーナリスト金子哲雄さんのエンディングダイアリーです。

本書最大の衝撃は、肺カルチノイドという病気に罹り、余命宣告を受けた著者が、周囲にそれを隠して最後まで仕事を続けると決めて、それをやり遂げた事です。

本書の前半は、著者のこれまでの振り返り。弟1章は学生時代から流通ジャーナリストとして名を成すまで、第2章は流通ジャーナリストとして活躍する日々です。どちらも学ぶところが多く、著者がどれだけ人の役に立とうとして頑張っていたか、それが実際、多くの人に役立っていたであろう事が伝わって来ます。

後半は、病気を覚知してからの日々。弟3章では周囲に病気を隠しながら、治療、仕事、家庭生活のバランスを取るよう奮闘する姿が描かれています。そして第4章では、重くなる病状のため仕事を女性週刊誌の連載一本に絞り、葬儀の手配や相続のための遺言作成など、自分の死後への準備を進めていく。

そして、直前まで仕事を続けながら、奇跡など微塵も起こらず著者は死を迎えます。

兎に角、自分の死んだ後のお墓や葬儀を始めとする様々な準備を自ら整えて旅立っていった姿が胸を打ちます。そして、病気のことを伏せていた周囲に申し訳ないと思う人の良さや、自分の死の間際まで奥さんの手を握り、奥さんの事を守ると言い続けた愛情には涙が止まりません。生と死を目の前に突きつけられる感動の実話です。ぜひご一読ください。

2021年1月25日月曜日

辻 寛之 インソムニア